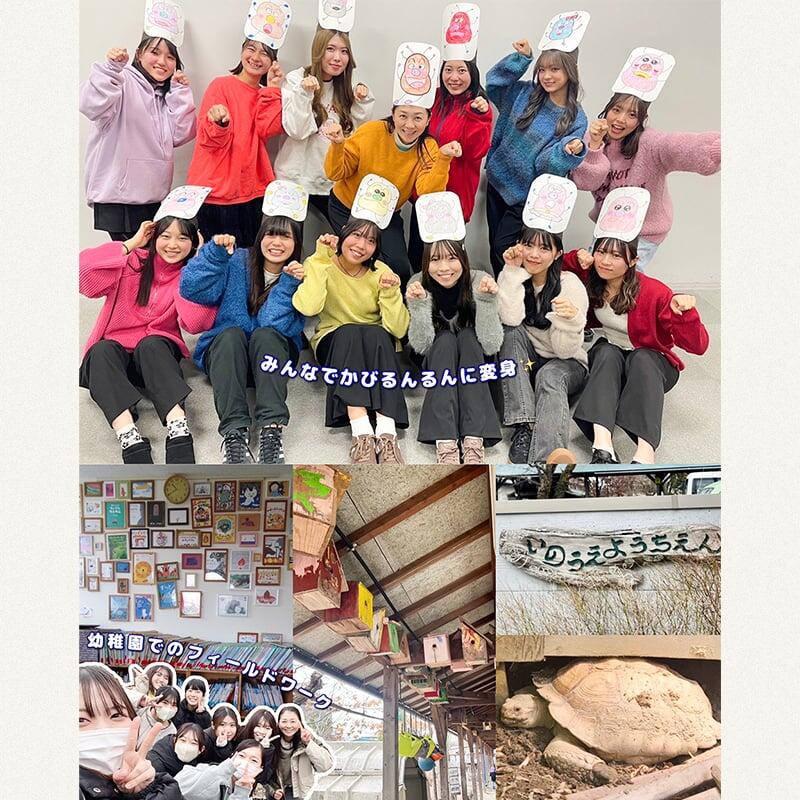

石垣儀郎ゼミナール

ゼミナールのモットー(スローガン)は、常識を上手く手放す。

ゼミナールでは「社会学」「社会福祉学」の視点から、社会的困難を抱える子どもたちの支援について研究しています。

福祉施設でフィールドワークを行い、現役専門職とゼミナール所属学生との実践から被虐待や発達障害を抱える子ども支援の在り方を考察しているところが特徴です。

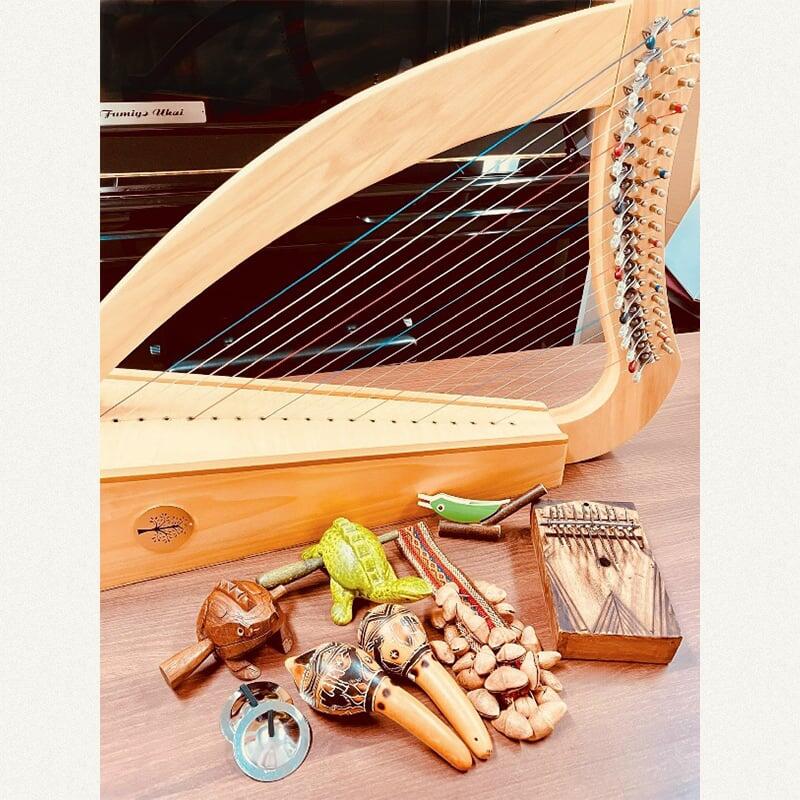

鵜飼文代ゼミナール

音楽のゼミナールです。

「子どもと音・音楽」をテーマに、音や音楽が子どもの心身にどのような影響をもたらすのかについて学びを深めます。座学だけでなく、ゼミ生同士で楽器を奏でたり、歌をうたったり、時には子どもと共に音や音楽を通して遊んだりもすることで、実践的に考察を深め、卒業研究へと繋げます。

担当教員の専門領域は音楽療法ですが、音楽教育や保育における音楽など、子どもの音楽表現に関わる領域を幅広く扱います。

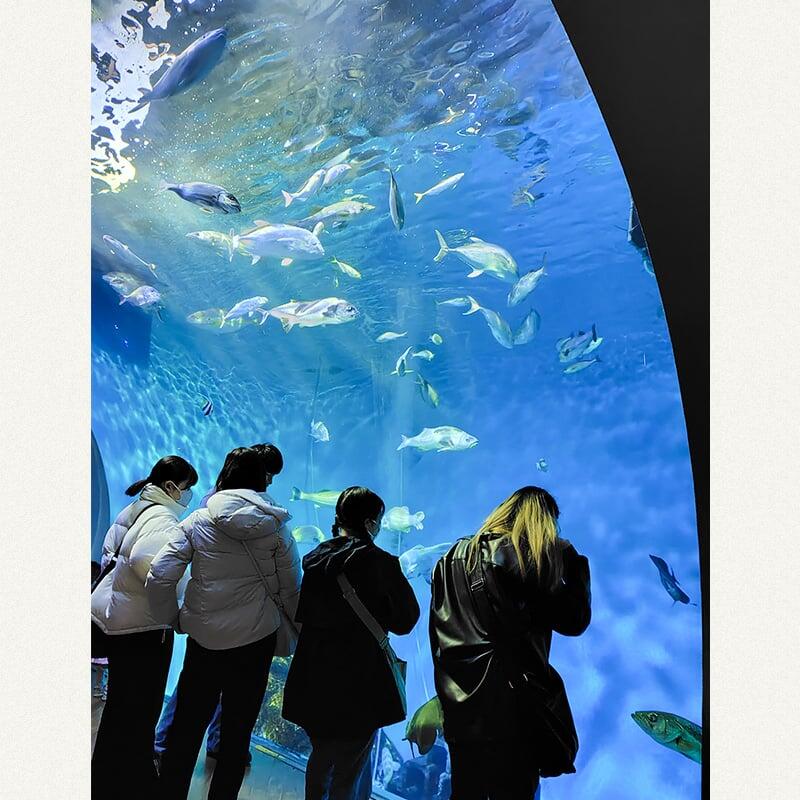

岡田暁子ゼミナール

音・音楽、表現をテーマに、様々な活動や研究を展開しています。毎年大学近隣の岩崎城址公園まで水琴窟の音を聴きに行き、江戸時代から続く日本の音の愉しみに触れつつ、あらゆる音環境について考えます。他にも造形表現を応用した音楽表現活動など様々な音楽体験を経て、それぞれの卒業研究へつなげていきます。岡田ゼミでは、積極的にグループワークやディスカッションを取り入れ、体験的、協働的な学びを大切にしています。

加古有子ゼミナール

加古ゼミナールのキーワードは「絵本」と「言葉」です。

ゼミナールⅠでは、研究の基礎を学びつつ、親子向けの言葉のワークショップで、手遊びや紙芝居、パネルシアターなどを実演します。

ゼミナールⅡⅢでは、卒業研究に取り組みます。2025年度の卒業研究には、漫画や絵本、アニメ作品を分析・考察するもの、作家やバンドの魅力を解明するもの、言葉や素材に着目して絵本制作に取り組むものなどがあります。

加藤望ゼミナール

本ゼミナールでは、基本的な研究の作法について学び、自身の興味関心があるテーマに基づいてそれぞれに研究活動を行います。取り扱うテーマは、子どもと遊び、子どもの文化、子育て、子どもを取り巻く環境、保育内容といった子どもや幼児教育・保育に関するものと幅広く、SDGsやジェンダーといったテーマについても取り扱いが可能です。研究方法では、フィールドワークやインタビュー調査などの質的研究の指導を得意とします。ゼミ生の興味・関心に基づいて、子育て中の保護者に話を聞いたり保育施設へ出向いたり、諸外国の就学前施設の映像を視聴して、その国の幼児教育関係者とオンラインで対話するなどの活動も行っています。

杉江栄子ゼミナール

杉江ゼミナールのキーワードは、「健康」「遊び」「子育て」です。

ゼミナールIでは、研究の基礎を学びながら、保育で活かせるシアター遊びやハンドパペットを使った実演をし、学生同士で見せ合いました。

ゼミナールⅡ、Ⅲでは、卒業研究に取り組みます。「不適切な言葉かけを未然に防ぐために」「保育において相撲を取り入れることの影響」「令和の一人ひとり子育てママに合うライフスタイルとは」等、テーマを決めて研究を進めています。また、向日葵の種を植えて生長を観察することや地域の園でのペープサートや踊りの実演を通して、保育の魅力を分かち合っています。

津金美智子ゼミナール

子どもは、遊びに夢中になる中で様々なことを学んでいます。

子どもの言葉や行動には、すべて意味があります。

本ゼミでは、研究テーマは様々ですが、子どもから学ぶ姿勢をもって研究を進め、子どもがどのようなことを学んでいるのか語る力を身につけたいと考えています。

林麗子ゼミナール

林ゼミでは、子どもの「身体」と「表現」「遊び」「コミュニケーション」に関連して、ゼミ生が個々に興味あるテーマを探求しています。ゼミ生同士の交流や意見交換の場を大切にしており、多様な感性や考え方にふれます。最終的に、卒業論文や卒業制作としてまとめています。

藤井真樹ゼミナール

本ゼミナールでは、人は他者との関係の中で自己を形成していくという「関係発達」の観点に立ち、他者と関わって「生きる」人間が、それぞれの置かれた環境の中で、何を思い生活しているのか、より具体的な生身の人間のありように着目することを大切にしています。

生きていると様々なことに「どうしてだろう?」と思うことがあります。疑問にも様々な次元のものがありますが、まずは日々の中での素朴な問いを出発点としながら、本ゼミナールでは、疑問に対して生身の人間の関与観察やインタビューといった方法によってアプローチし、「なるほど」と実感がもてる知を目指します。

これまでのゼミ生の研究テーマは、「大学生にとって就職活動がもつ意味」や「スポーツを通して培われる力についての一考察」や「子どもの発想力から生まれる遊びとそれに伴う援助の検討」などがあります。

水谷誠孝ゼミナール

「子ども」と「アート」を考えるゼミナールです。アートや美術教育について実践的に学びを深め、各自で研究テーマを探します。作品の制作や論文の作成に取り組み、研究成果を発表します。学内では教員によるアートや美術教育の紹介、ゼミ生によるワークショップや発表、音と造形の表現遊び、ヒューマンケアB棟の空間を活用したプロジェクトに取り組みます。学外では作陶・絵付体験、佐久島でのアート体験、美術館や博物館での教育プログラムによる鑑賞体験に参加します。これらの体験を通して実践的に学びを深め、表現および鑑賞の活動や美術教育についての見識を広げます。

横井直子ゼミナール

社会福祉領域の学びを深めるゼミです。

虐待や養育困難により家族の下で暮らすことが発達に悪影響を及ぼすおそれのある子どもを保護する【社会的養護】に関する課題、代替養育における適切な養育の在り方、寄り添い等の方法論の研究。また、地域で暮らす困難を抱えた当事者・家族への支援課題が主なテーマです。

ゼミ生同士の意見交換や情報共有の中で、事象を多面的に捉える思考を養い、協働性を身に着けていきます。

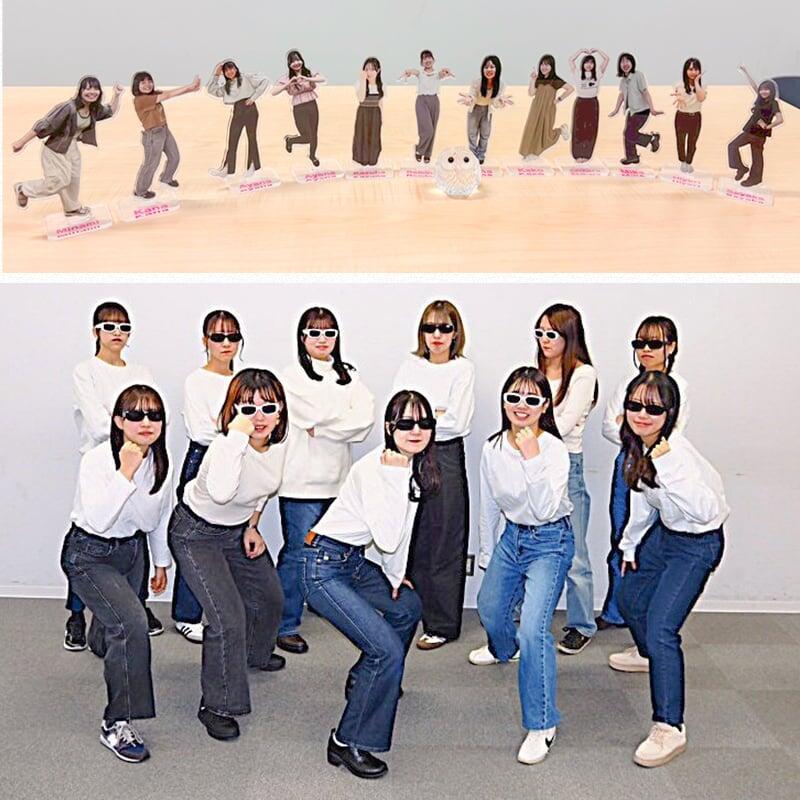

渡辺桜ゼミナール

2025年度4年生の卒業研究キーワードは・・・

- ドキュメンテーションの可能性

- 誰かを推す理由

- 手作りおもちゃ

- きょうだい間の劣等感

- 主体性を育む環境

- 赤ちゃん体操の効果

- 坂元裕二の世界

- 運動遊びの可能性

- 愛着障害の世代間連鎖

- 外国にルーツをもつ子どもへの保育

さいこうの仲間と毎日キラキラ!

くよくよ禁止!いつでもエンジョイ♪

らしさ爆発のスマイル溢れる

さくらゼミです!!