井澤昌子ゼミナール

伊藤琴恵ゼミナール

ゼミナールでは、「グループ」と「個」を意識して活動しています。

3年時は、先行研究を調べることや研究計画書を作成し発表することで、読む・書く・伝える(話す)という基本を身につけます。4年時には、研究を展開していく上で、討論を中心に考え方の幅を広げています。

酒井多香子ゼミナール

養護教諭の専門性や役割、現代的な健康課題等の様々な事象の中から研究テーマを取り上げ、研究を進めていきます。

3年ではグループ研究、4年では個人研究に取り組み、実感のある学び・研究を通して卒業論文を作成し、名古屋学芸大学を巣立っていってほしいと思っています。

篠田晃ゼミナール

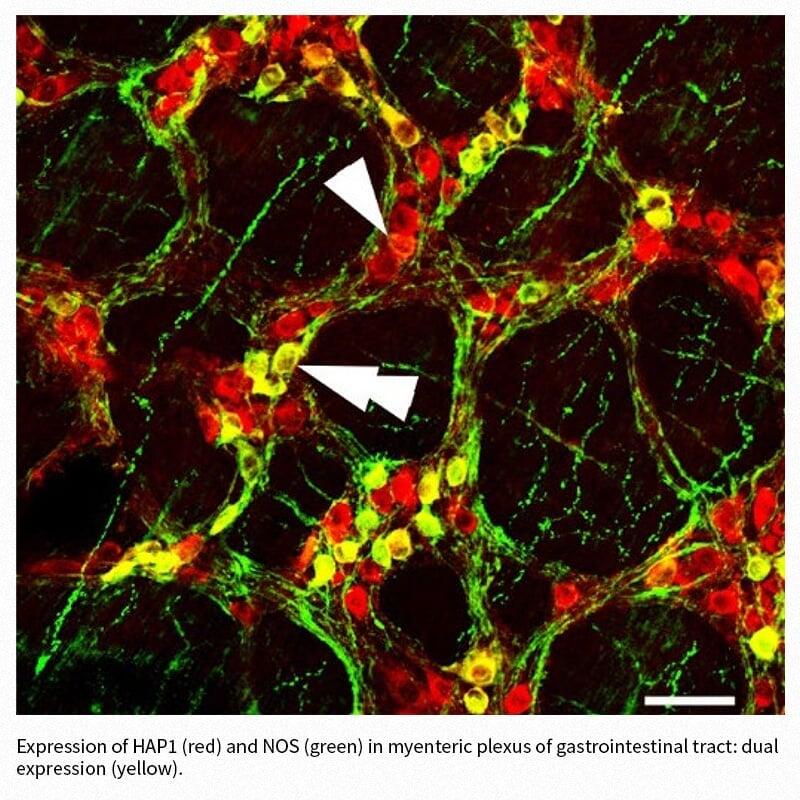

こころのアーキテクチャーについて、脳の構造と機能を基本に研究しています。特に情動の構造、ホルモンやアミンの脳内作用、脳機能の発達と退縮、神経変性のメカニズムを考えながら、ジェンダー形成、人格形成、特に幼少期の教育と教育が精神発達に与える影響、養護教諭制度の国際比較等の観点で研究を進めたいと思っています。

鈴木かをるゼミナール

養護教諭として取り組んできた保健教育の実践事例を提供し、学生が「自分ならどうするか」考え、話し合う中で、学校現場で活躍できる力を養います。卒業研究の他、読書会、作品発表会など学生からの希望を取り入れた活動を行っています。また、3年生と4年生の交流会などゼミ生同士の人間関係も大切にしています。

近森けいこゼミナール

養護教諭の志望者が大半を占める近森ゼミでは、毎年、実践的な活動に参加している。その一つが、管理栄養学部との共同研究「3-1-2弁当箱健康法」であり、日頃の食生活を見直すきっかけになっている。もう一つが、JKYBライフスキル教育研究会の「健康教育ワークショップ」であり、子どもの危険行動を防止するプログラムの基礎的な概念や理論、指導方法について学んでいる。

将来、自分にとって役立つものなので、ゼミ生全員が熱心に取り組んでいる。

遠山久美子ゼミナール

本ゼミナールでは、各自の研究課題を明確にして4年間の集大成である卒業研究を完成させることや、進路実現に向けてゼミ生のニーズに合わせたゼミ運営を目指しています。また、視野を広く持てるように、JICAから講師をお招きして「多様性・共に生きる社会」をテーマにしたワークショップを開催したり、養護教諭の職務を具体的にイメージできるように、現職の養護教諭の先生から、保健室経営や保健委員会活動について学ぶ機会を設定したりしています。

成瀬美恵ゼミナール

現代の子どもが抱えている健康課題について、養護教諭として、また子どもについて学んだ中で、疑問や興味をテーマとして看護の視点を踏まえながら研究に取り組んでいます。

慢性疾患や障害を持つ子どもの支援やその家族の関する内容、多職種連携、さらに現代の大学生のモチベーションや職業アイデンティティに関する内容など、ゼミ生と活発なディスカッションを通じて視野を広げ、考えを深化させるゼミを目指しています。

藤井佳代子ゼミナール

ゼミは、学生が主人公です。卒業研究だけでなく、興味・関心のある話題をゼミ生同士がディスカッションを通して、さまざまな考え方にふれ、学びを深めていく場です。卒業研究テーマは、養護活動に必要な緊急時のトリアージ、症状別にアセスメントするために必要な観察内容・処置、医療的ケア児の支援方法などを主としています。しかし、子どもが抱える問題が多様化しているため、養護教諭の活動の場面が変化しています。研究テーマについても柔軟に応じて、ゼミ生で一緒に考えていくことを大切にしています。